研究活動紹介

香川県地域包括ケアシステム学会 第8回学術集会において研究発表をしてきました!

2025年12月14日に開催された香川県地域包括ケアシステム学会にて、学部生の徳田、山内が口演発表を行いました。研究タイトルは、「子ども時代の逆境体験が将来の身体機能に及ぼす影響に関する文献検討」、「引きこもりの人が持つニーズに関する文献検討」です。

多くの専門職の皆さんが集まる場での発表は大きな緊張感がありましたが、たくさんの学びを得ることができ、貴重な経験となりました。発表後にはご質問をいただき、今後の専門職として求められる役割や姿勢について具体的に考えるようになりました。

また、「Kagawaをつむぐ~地域包括ケアとリハビリテーションの未来~」をテーマに、他の参加者による発表を通して、生活機能の維持・向上を目指した予防的な取り組みについて学ぶことができました。

今回の学会参加を通じて、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることを支える必要性を改めて考えることができました。今回得た気づきを今後の研究に活かし、地域に根ざした支援の在り方を探求していきます。

インドネシア・バンドン大学主催の国際セミナーで招待講演をしました!

2025年12月13日(土)に、インドネシアのバンドン大学(Bandung Health Polytechnic)が主催したウェブセミナー「Preventing Tomorrow's Epidemic Today: Engaging Young Generations in the Fight Against Diabetes」にて、芳我教授が胎児期からの2型糖尿病予防について、講師を務めました。

インドネシアでは、現在、小児期から肥満症を発症する子どもが増えている一方で、栄養失調を呈する子どもも存在しており、二重の課題と向き合っています。2型糖尿病は本人・家族のQOLを低下させるのはもちろん、重症化すれば糖尿病性腎症となり、人工透析療法を余儀なくされるなど、医療的な負担を増大させる要因でもあります。

現地時刻では午前8時30分(日本10時30分)と土曜日の早朝にも関わらず400人を超える看護職および政策決定に関わる参加者が参加していた様子に、この健康課題への取り組みの意欲を感じました。

今回は、小児期における睡眠の重要性についてTake Home Messageとしました。同じアジアで暮らす看護職として、今後の協働へと発展することが期待されます。

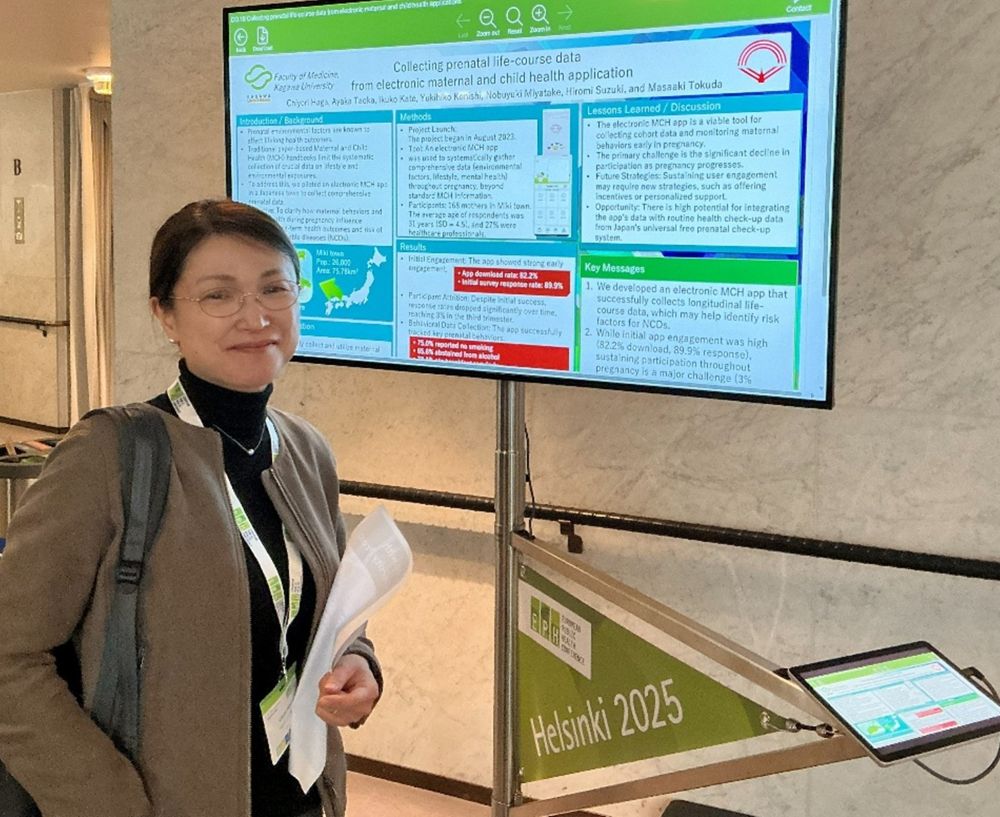

第18回欧州公衆衛生学会(European Public Health Conference)で三木町における母子健康手帳アプリによるライフコースデータ収集に関する研究活動を発表してきました!

2025年11月11日(火)から4日間ヘルシンキ(フィンランド)で開催された、第18回欧州公衆衛生学会において、当講座芳我ちより教授が研究課題「Collecting prenatal life-course data from electronic maternal and child health application」を発表してきました。

この研究は、三木町において出生した子どもの健康な成育を支援するためのエビデンスをつくるため、三木町の協力を得て母子健康手帳を電子化(アプリケーション・システム)し、ライフコースデータとして生涯にわたりデータ収集・分析をしようとするプロジェクトを基盤としています。看護学科教員のみでなく、医学部衛生学教室および小児科学教室の先生方との共同研究による取り組みを紹介するものでした。

まだ、種をまいている状態ですが、今後、思春期以降の肥満と関連するといわれているアディポシティ・リバウンドと関連する因子を探索したり、妊娠中のどのような生活習慣がその後の発育推移と関連するのかなど、母子保健指導に資する根拠となる研究成果を産出していく予定です。

また、火曜日に開催されたプレセミナーでは、公衆衛生分野におけるAIの活用可能性を検討するセミナーに参加し、グループワークによりアプリ開発に挑戦するという経験もできました。芳我教授はフランスの研究者と3人で乳がん患者のメンタルヘルスに資するアプリを実際に作成し、30分程度でプロトタイプが完成するという、AIの可能性を実地に体験しました。いまやAIのおかげで世界の多様な課題を解決するソリューションは至るところで生まれるという状況が夢ではなくなってきています。

以下、芳我教授のコメントです。

「今回のカンファレンス参加で、多少の驚きを覚えたのは、フィンランド語には日本語とそっくりな発音が含まれており「おいおい」(おそらく「Moi Moi」=「こんにちは」)とか「いくな」(おそらく「ikkuna」=「窓」)などが聞こえてきて、思わず日本人がいるかと思い振り返ってしまいました。これまで海外に行くと、私個人の経験では基本的に中国人と見なされることが多かったのですが(日本人は単独行動をしないと思われているようです)、ここではすぐに日本人と判断されて、ドアを開けてくれた男性が「どうぞ」と日本語で声をかけてくれたのには驚きました。母子保健領域においては、ネウボラなどフィンランドに学ぼうとする保健事業もあります。これからも「日本に一番近い欧州」である友好的な関係を大事にしていけたらと思います」

第84回日本公衆衛生学会総会で研究発表しました!

2025年10月29日から31日に静岡市で開催された第84回日本公衆衛生学会総会において、芳我ちより教授と川本美香准教授が、「Well-beingを実現するまちづくりのための看護学生によるイネーブリング・ファクターの探索」について発表しました。本研究は、医学部看護学科4年次開講科目「さぬき地域包括ケア論」におけるフィールドワークの教育成果をもとにしています。発表では、まちづくりや教育効果などに関心を寄せる参加者と意見交換を行い、看護教育における学際的連携の可能性について議論を深めることができました。

また、グループワークの運営やシンポジウムなど多様なプログラムに参加し、研究者や実践者との交流を通して、今後の研究および地域貢献活動への示唆を得る貴重な機会となりました。

令和7年度香川大学J-PEAKSシンポジウムに登壇しました!

2025年4月9日(水)、令和7年度香川大学J-PEAKSシンポジウム「科学×アートのココロミ」が開催され、公衆衛生看護学講座芳我ちより教授がシンポジウムに登壇しました。

(香川大学J-PEKASシンポジウムについてはこちらhttps://www.kagawa-u.ac.jp/j-peaks1/)

今回のシンポジウムは、当講座が関連する離島・沿岸価値創造プロジェクト、東かがわ市引田地区での取り組みを紹介するものでした。まだ、種をまいている状態ですが、今後、健康づくりに貢献する街づくりとは何か、それに関連する因子を探索したり、高等教育における人権教育について、教育プログラムを開発したり、研究的に進めていく予定です。

なお、引田地区での取り組みは、医学部看護学科4年次に開講する必修科目「さぬき地域包括ケア論」と関連させ、地域包括ケアシステムに必要な健康づくりの視点を学び、一次予防の方策としてのまちづくりの重要性を学びます。この科目の演習として、学生は東かがわ市引田地区で、家庭訪問や地区踏査を通じ、健康に関するニーズ調査を行い、地域の皆さんの幸せと健康の因子を考察します。この活動の結果は、まとめて引田地区での報告会を行います。活動の成果はまとめて東かがわ市等関係者の皆様にお返しする他、成果公表を行い、広く地域の健康づくりへ貢献したいと考えています。この活動は、「ぐんだらけプロジェクト」とも連動して取り組んでいます。今後、活動の実際を紹介していきます。

看護基礎教育に関する研究発表をしました!

2025年3月6日から3月7日は第17回日本医療教授システム学会学術集会が大阪市で、3月8日は第36回日本医学看護学教育学会学術集会が岡山市で開催され、川本准教授が参加しました。

・第17回日本医療教授システム学会学術集会(大阪市)

この学会では、医療職の育成に関する基礎教育の教授法・学習プロセスについて、分野を超えた活発な議論が行われます。「国内の看護基礎教育機関における『災害』と『看護』に関する学びの内容と教育の工夫に関する文献検討」を発表し、令和7年度の授業展開に向けて有意義で活発な意見交換ができました。

・第36回日本医学看護学教育学会学術集会(岡山市)

この学会では、中山間地域における医学・看護学教育の重要性について学ぶ機会となりました。「中山間地域小規模集落維持の仕組みづくりと教育を融合させた『集い』プログラムの実践報告」を共同発表しました。この発表は、地域住民の方や一緒に取り組んでいる地域包括支援センター職員の方も発表に参加し、会場からは地域と連携した教育のあり方について意見をいただきました。

今後も、基礎教育の充実と地域貢献に向けた取り組みを続けてまいります。

論文「Nurturing nurses with good ethics for a healthier future: A scoping review of public health ethics education」が出版されました!

全国保健師教育機関協議会広報・国際委員のメンバーで行ったスコーピングレビュー論文が、2025年2月26日付でジャーナル「Nurse Education in Practice」(IF3.3)より出版されました。これは、看護学生に向けた公衆衛生倫理教育の方法論を検討すべく、2012年から2023年に出版された国内外の英語論文をスコーピングレビューの手法を用いて分析したもので、どのような教育方法、対象者、評価方法が用いられているかを概説したものです。

今回特に興味深かったのは、教育方法には、映像を用いることが効果的であり、映画やトリガーフィルムと呼ばれるような15分程度の動画で、学生に問題の本質を感情および感覚的にも理解できるように刺激していたことでいた。また、日本語版も出版されているMSQと呼ばれる道徳的感受性尺度が教育評価として用いられていることが多いのですが、介入研究のデザインでなされている研究報告はまだ少なく、その効果の検証が課題であることが明らかになりました。

なお、論文はオープンアクセスで閲覧可能で、(https://doi.org/10.1016/j.nepr.2025.104319)に掲載されています。ご参照ください。

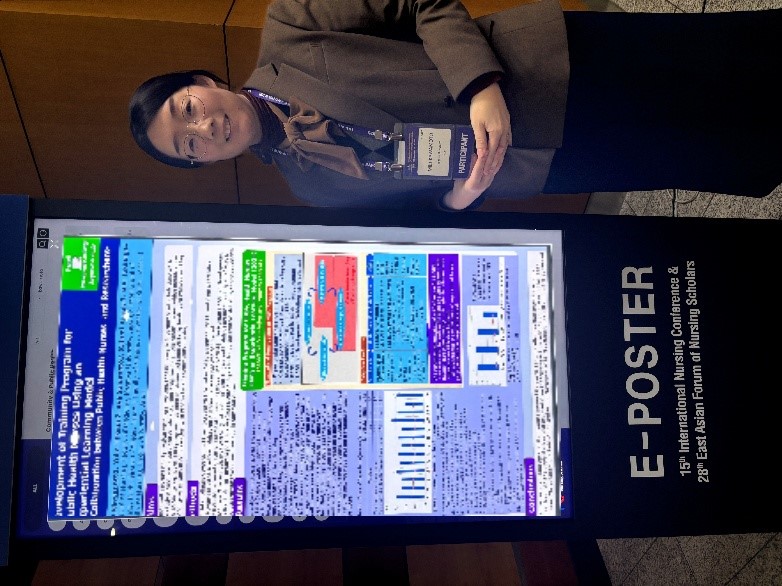

28th East Asian Forum of Nursing Scholarsにおいて研究発表してきました!

2025年2月13日から2月14日、看護系大学の博士課程大学院生や修了生、教育・研究者が参加する国際フォーラム「EAFONS2025」が韓国ソウルで開催され、川本准教授が参加しました。「Development of Training Program for Public Health Nurses using an Experiential Learning Model」という題目でポスター発表を行いました。この研究は、2024年度香川大学女性研究者スタートアップ研究環境整備事業による助成をいただいているもので、香川県外の市町村・県の保健師の皆さんと進めている研究活動の一部です。基調講演やワークショップにも参加し、他大学の研究者と意見交換を行いました。今回参加したことで、国際的な成果公表に向け、新たな学びを得ることができました。そして、仲間との議論にもつながり、研究活動へのエネルギーとなりました。

論文「Association between long Internet use during pregnancy and low birth weight: a retrospective cohort study」が出版されました!

ご報告が遅くなりましたが、島根大学榊原先生らとともに着手していた表題の研究が、昨年12月12日にジャーナル「Environmental Health and Preventive Medicine」に論文として掲載されました。これは、低出生体重児の発生に、妊娠期の母親の長時間インターネット利用が関連している可能性を示すものです。低出生体重児は、将来の循環器疾患等、生活習慣病になるリスクが高いと指摘されており、その出現が増加傾向にある日本は世界的な課題としても着目されています。

今回の関連を成立させる機序については、不明な要素が多いですが、先行研究はインターネット使用が長時間になると、食事摂取が不良になることを示すものもあり、妊娠中に長時間使用することで、栄養摂取不良となり胎児の発育に影響があるのではないかと推察しています。

なお、論文はオープンアクセスで閲覧可能で、本件については、プレスリリースされて香川大学HP(https://www.kagawa-u.ac.jp/files/6917/3759/6713/194_152.pdf)にも掲載されています。ご参照ください。

第13回日本公衆衛生看護学会において研究発表してきました!

2025年1月4日、5日に名古屋市で開催された第13回日本公衆衛生看護学会学術集会にて芳我教授、卒業生の河合さんが発表してきました。

河合さんは、卒業研究だった「統合失調症患者の家族の困難とその支援に関する文献検討」という題目でポスター発表をしました。

初めての学会ということで、準備からすべてが新しい経験でしたが、一つ一つを丁寧にクリアすることで、着実に力をつけてくれました。また、同じ演題群の方から、対面での質疑応答や交流の機会をもてたことで、新たな知見を得ることができ、素晴らしい経験を積むことができました。

また、芳我教授は「母子手帳アプリを活用したライフコースデータベースの構築」と題し、口演発表をしました。今回は、口演発表はすべてオンデマンド配信のため、残念ながら直接の質疑応答の機会をもつことができませんでしたが、基調講演、特別講演では、多くの気づきが得られ、今後の活動へとつながる交流となりました。

研究者にとって学会発表を通して他の研究者や現場の看護職の方々と交流できることは、何よりのモチベーション向上につながります。この経験を活かし、日々の研究に精一杯取り組んでいきましょう!

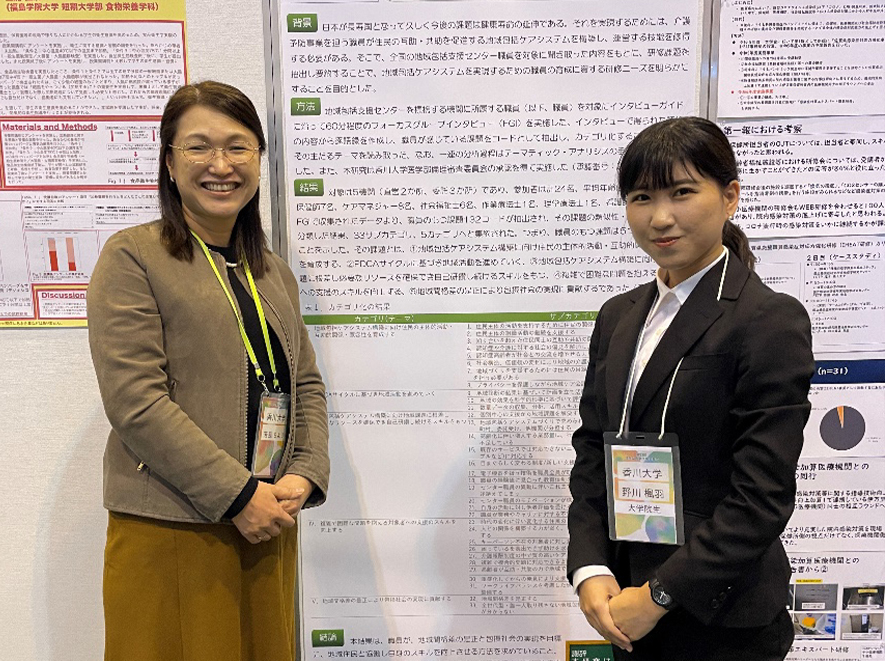

香川県地域包括ケアシステム学会 第7回学術集会において研究発表してきました!

2024年12月15日に開催された香川県地域包括ケアシステム学会にて、院生の野川さんが「健康寿命を延伸する地域包括ケアシステムに向けた研修ニーズの解明」という研究タイトルで口演発表を行いました。

初めて多くの方の前で発表する機会だったため緊張しながらも、貴重な経験を得ることができました。発表後にはご質問をいただき、研究をさらに深めるための新たな視点を得ることができました。

また、「人口減少における持続可能な地域包括ケアシステムを考える」をテーマに、他の参加者による発表や基調講演、シンポジウムを通して、現代の生き方や働き方に応じた、香川県での地域包括ケアシステムにおける実践的な取り組みについて学ぶことができました。

今回の学会参加を通じて、2040年を見据えた地域包括ケアシステムのあり方について改めて考えるきっかけを得ました。今後も、住民一人ひとりが住み慣れた地域で自分らしく暮らせる社会の実現を目指し、研究に励んでまいります。

第44回日本看護科学学会に参加してきました!

2024年12月7日・8日に熊本で開催された第44回日本看護科学学会に、修士課程1年生が参加しました。今回は発表ではなく、他大学の先生方や大学院生の研究発表を聴講し、交流を深めることを目的としての参加でした。

口演やポスター発表に加え、交流会ではディスカッションを通してお互いの研究活動について共有することができました。多くの方が参加され、非常に活気に満ちた研究発表の場を経験するとともに、素晴らしい研究に触れることで多くの刺激を受けました。この学びを今後の研究や実習に活かしていきたいと思います。

また、今回の学会を通じて、看護の力で取り組むべき社会課題が多くあることを改めて実感しました。複雑な社会課題と向き合うために、一人ひとりが確かな看護技術を身につけ、地域の中でその力を十二分に発揮しながら協働することの重要性を学びました。同時に、エビデンスを積み重ね、看護によってもたらされる公益性を広く発信していく必要性を強く感じた学会でもありました。

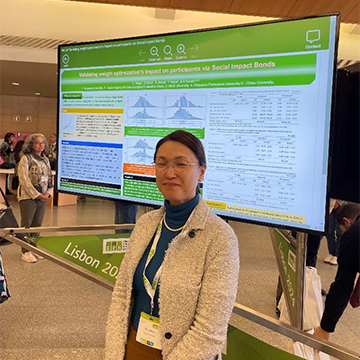

第17回欧州公衆衛生学会において研究発表してきました!

2024年11月12日から15日までポルトガル・リスボンで開催された欧州公衆衛生学会に芳我教授が参加して研究タイトル「Validating weight optimization's Impact on participants via Social Impact Bonds」をポスター発表しました。

この時期リスボンは、雨天が多いとのことでしたが、天気に恵まれ、気持ちのよい滞在期間を過ごすことができました。

当学会では、投稿した抄録を査読委員が得点化し、その得点によって発表形式が決められます。今回は、e-posterでの発表だったため、対面による質疑応答の時間はありませんでしたが、多くの発表者と交流することができ、連絡先の交換をしました。

また、テーマ別セッションでは、公衆衛生倫理と法律について話し合う分科会に参加したところ、イギリス、ドイツ、フランス、スイスからの研究者10人で、それぞれにどのような倫理的課題をもっているかディスカッションしました。

モデレーターとなった公衆衛生医師からは、気候変動に対する倫理的ジレンマをテーマとするプレゼンがあったのですが、公衆衛生専門職の育成における公衆衛生倫理教育に取り組んでいることを芳我教授より報告したところ、最後には倫理教育をテーマに各国がもつ現状と課題を取り込んで、一つのセッションを来年度の学会で作ることができたら、というお話になりました。実現したら素晴らしいですね!

学会で発表された内容は、EU(欧州連合)の加盟国、イギリスとの共同研究が多く、多国間での比較による分析が当たり前のように発表されていました。また、「Public Health is always politic(公衆衛生は政治的なものである)」との考えの下、研究者が産出したエビデンスをもとに、社会を変革していかなければならないとの強い意志を感じるセッションがありました。

また、高齢化を意識し、健康寿命を延伸しようとする挑戦も多数見受けられ、私たちアジアで産出された知見をエビデンスとして提示できないだろうかと思いました。私たちアジア人の発言力を向上し、注目してもらうためにも、AU(アジア連合)なるものを作り、米国、グローバルサウスなどともともに、世界を一つに、人類のWell-beingに貢献していく日が来ることを夢見た学会参加となりました。

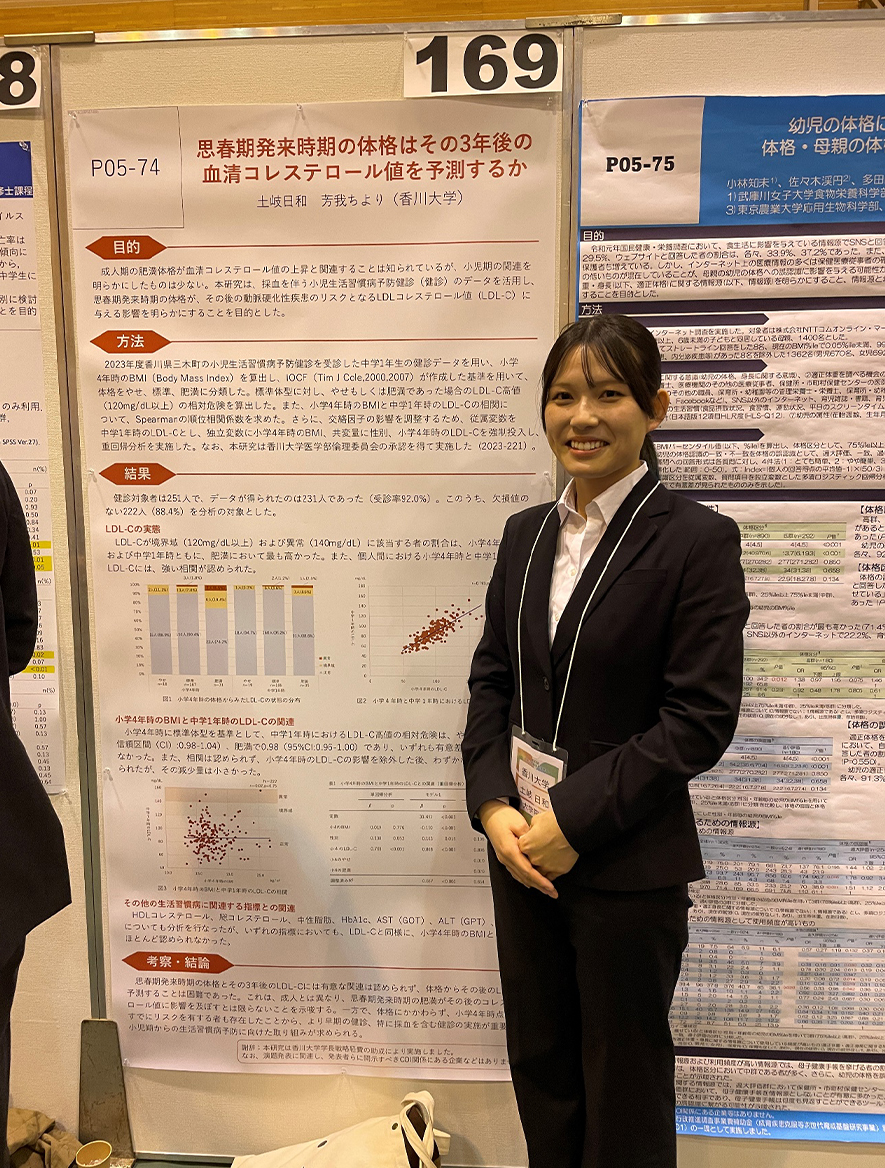

第83回日本公衆衛生学会総会にて研究発表してきました!

2024年10月29日から31日まで札幌市で開催された第83回日本公衆衛生学会総会に芳我教授、院生の土岐さん、野川さんが発表してきました。

野川さんと芳我教授の発表は、研究題目「健康寿命を延伸する地域包括ケアシステム構築を担う職員の研修ニーズの解明」で東海および中四国の地域包括支援センター職員に対面にてFocus Group Interviewを実施し、今後の地域包括ケアシステムを担うために必要な研修ニーズを検討した研究でした。

土岐さんは、「思春期初来時期の体格はその3年後の血清コレステロール値を予測するか」と題し、香川県内で実施されている小児生活習慣病予防検診の既存データから、9歳時期の体格指標(Body Mass Index)から肥満、標準、やせの3群に分け、その子どもたちの中学1年次の血清コレステロールの高い値と関連があるかを検討しました。

同じ研究テーマをもつ方や旧来の知人が訪れてくださり、あたたかい励ましの言葉をいただくとともに、質疑応答の経験を積むことができました。

この経験をもとに、また明日からの研究生活に励んでいきましょう。

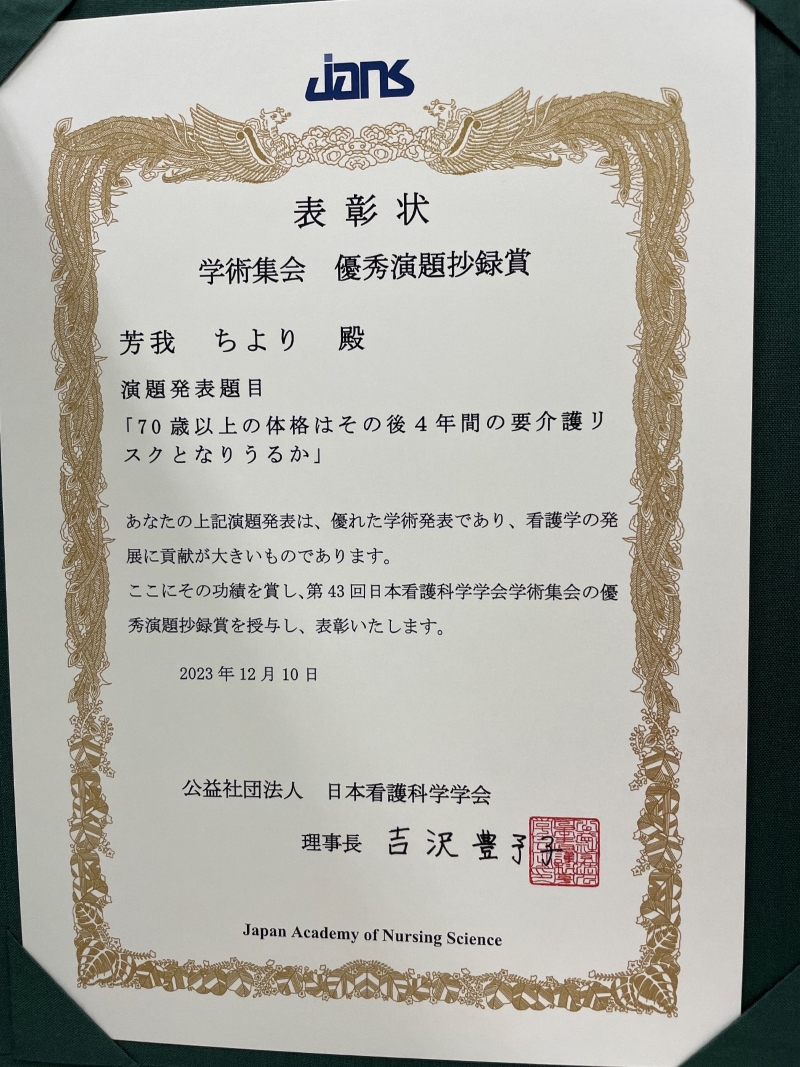

優秀演題賞を受賞しました!

当研究室の芳我教授が、2023年12月9から10日に下関で開催された第43回日本看護科学学会学術集会において、優秀演題賞を受賞しました。この素晴らしい成果についてご報告いたします。

【受賞演題の概要】

[演題名] 70歳以上の体格はその後4年間の要介護リスクとなりうるか

[演題の要旨] 日本は現在、国民の健康寿命の延伸を図るため、メタボリック症候群に着目した内臓脂肪、腹部肥満予防のための取り組みを促進してきました。その一方で高齢期の痩せは要介護の要因となるフレイルのリスクとして指摘されています。現行の制度では前期高齢者までは肥満予防、後期高齢者では痩せ予防と、真逆の対策を行うこととなり、過渡期にある高齢者の体格をどのように考えるとよいか、その判断の根拠が求められます。

そこで本研究は、70歳以上の高齢者に着目し、現在の体格がその後の要介護状態に与える影響を確認するため、4年間の要介護発生状況を検討しました。

その結果は、瘦せ体型の女性が、4年間に要介護リスクを増加させる可能性があることを示しました。さらに4年後の介護認定状況をみると男性では体型は要介護リスクと関連を認めませんでしたが、瘦せ体型の女性では、4年後の要介護リスクを約20%高める可能性を示しました。これは、特に女性において高齢期での適正体重を維持することが介護予防となる可能性を示唆しており、高齢期に入る時期には体重の維持に視点を置いた新たな支援を検討していくことが介護予防に有用かもしれないと考えられます。

「受賞の意義】

当該学会は、看護学界の中でも最も規模が大きく、また全ての看護学系領域(基礎看護学や成人看護学、地域・公衆衛生看護学など)を包括している学会です。そこでお認め頂けたことは当領域の研究が看護学の発展に貢献することを示しています。

「受賞者のコメント】

芳我教授より「この受賞は市町村保健師さん、住民の皆様のご理解とご協力の賜物です。感謝の気持ちと共に、今後も研究を深め、新たな知識の構築に努めてまいります」とコメントがありました。

「今後の展望】

今後は、自治体に所属する保健師の皆様が住民の健康の維持・増進に貢献されている保健事業の評価等につなげ、さらなる発展を目指します。

「おわりに】

今後も当領域においては、卓越した研究を推進し、国際的な学会での受賞者を院生含め輩出していくことを目指しています。ご興味をもたれた皆様の、研究室訪室・お問い合わせをお待ちしております。

「タイ王国とのオンライン交流を通じた看護学生のための倫理教育教材の試案づくりに関する後ろ向き研究」の実施に関するお知らせ

当教室では、標記研究を2021年度より実施しております。この度、論文投稿にあたり、以下の情報公開をいたします。

本研究は、厚生労働省・文部科学省・経済産業省の「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)に従って実施しています。

本研究に関するお問い合わせや、授業実施時にお願いいたしました関連情報をこの研究に利用することにご了承いただけない場合は、こちらをご参照の上、連絡先・相談窓口へご照会ください。

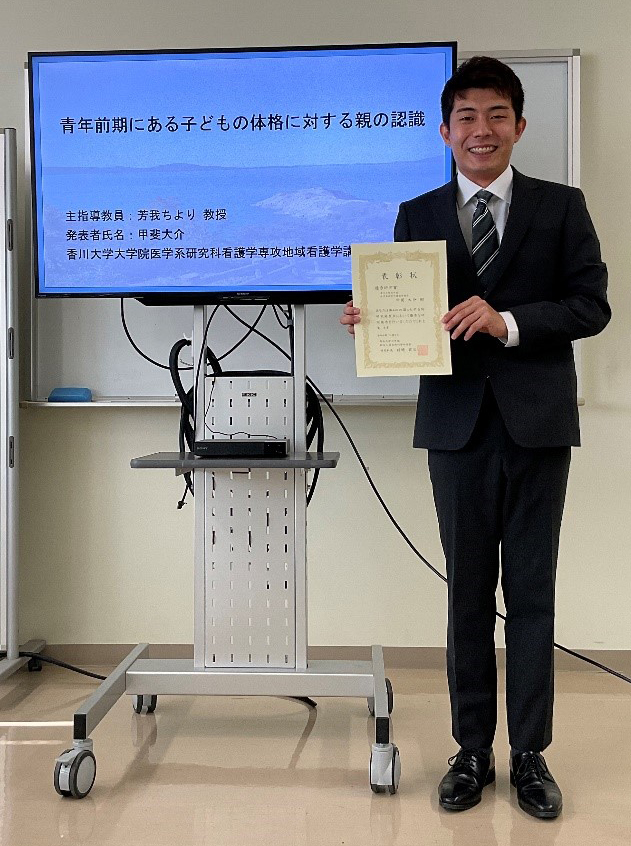

第4回四国4大学合同研究発表会にて大学院生甲斐さんが表彰されました!

令和4年12月8日、9日に開催された四国4大学合同研究発表会に香川大学医学系研究科看護学専攻を代表して当研究室修士課程院生甲斐さんが修士論文「青年前期にある子どもの体格に対する親の認識」を発表し、優秀研究賞を受賞しました。

この研究発表会は、四国の国立大学4校の医学系研究科の学生が集まり、研究を発表するというものです。今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、残念ながらオンライン開催となってしまいましたが、それでも院生さんたちの熱心な研究成果が16演題発表され、活発な質疑応答が展開されました。

看護学からの発表者は2名のみで、薬理学や微生物学、環境医学などの基礎医学を専攻する学生さんの発表が多い中、気後れすることなく、堂々と発表することができました。制限時間いっぱいに4件の質問をいただくことができ、大いに刺激を受けることができました。修了後は特別区の保健師として活躍が予定されていますが、研究者としての姿勢を学んだことは、今後の飛躍につながることと期待しています。

甲斐さん、おめでとう!

論文「Adiposity rebound may be a predictive index of body size for adolescents―Based on retrospective cohort data in a Japanese rural area」が出版されました!

前回の投稿でも紹介させていただきましたが,12月28日に標記論文がジャーナル「Obesity Research & Clinical Practice」に無事に掲載されました。これは,通常6歳前後に認められるアディポシティリバウンド(AR)と呼ばれる体格指標Body Mass Index(BMI;体重[kg]/身長[m]2)のリバウンド現象が早期もしくは後期にあることがその後の体格を予測するかもしれないという仮説を日本人小児において確認した研究です。山梨県都留市内に在住する全ての小児を対象とした体格推移のデータを分析した結果,ARが6歳より早期に認められると青年期の脂肪過多のリスクを男児で約8倍,女児で約5倍に増加させ,6歳より後期に認められると青年期の痩せのリスクを男児で約6倍,女児で約8倍増加させることを示しました。ただし,そもそも肥満や痩せの有病率が低い日本においては,その予測力は高くなく肥満で40%程度,痩せでは10%程度でした。

とはいえ,青年期の体格異常は,その後の生活習慣病の発生と関連するといわれており,このような現象に着目し,乳幼児健診を活用した超早期生活習慣病予防対策の可能性へとつながることが期待できます。

今後,この結果が他の地域においても当てはまるのか,また,どのような因子がARの時期を決めるのか,明らかにしていきたいと思っています。

こちらはオープンアクセスで閲覧可能です。下記のDOIをご参照ください。

チェンマイ大学(タイ王国)・国立嘉義大学(台湾)・香川大学による「Trilateral Symposium on SDGs」がオンラインにて開催されました!

9月6日(月)日本時刻午後3時より3か国シンポジウムが開催されました。これまで香川大学はチェンマイ大学と合同シンポジウムを隔年で開催しており,今年度は,さらに国立嘉儀大学を加えた3大学の合同シンポジウムに発展させることになりました。

このシンポジウムは、3大学間の持続可能な連携強化及び国際的な教育研究活動を促進・奨励することを目的とし、各大学の将来を担う若手研究者の交流を促進するものとして開催されました。

医学部からは医学科・看護学科各1演題ずつ発表する機会があり,今回,当地域看護学より芳我教授が「Adiposity rebound may be a predictive index of body size for adolescents, based on retrospective cohort data in a Japanese rural area」を発表させていただきました。これは,小児期早期からの肥満予防,生活習慣病予防を目指してアディポシティリバウンドと呼ばれる現象について焦点を当てたもので,世界の健康課題である生活習慣病予防に新たな視点を提示する可能性のあるテーマとして,共同研究の可能性をもつと評価していただきました。なお,本研究の具体的な内容については,現在,論文として投稿している最中です。パブリッシュできましたら,改めて報告します。

オンライン交流の様子

シンポジストとしての参加証明書

4月より研究会(修士ゼミ)はじめます!

第4月曜日の午後3時より,月1回定例の研究会をはじめます。最初は,修士学生のゼミとして開催予定ですが,オープンな場として,研究相談,進捗状況報告などの場として活用していく予定です。ご希望者がいれば,是非,ご参加ください。

なお,現在の教室員の研究テーマは,「Adiposity Rebound(AR)のタイミングは思春期の体格を予測できるか」(芳我),「虐待通告を受けたシングルマザーの育児経験の解明」(辻)です。前者は,ARと呼ばれる,およそ生後3年から7年の間に出現するBody Mass Index(BMI;体重[kg]/身長[m]2)が最小値を示す年齢が早期になると,その後の肥満や循環器疾患の発現率が上昇するという,フランスの研究者M F Rolland-Cacheraが提唱した説を検証するものです。この説が,もし信頼性と妥当性をもつものであるなら,小児期早期からの生活習慣病予防のストラテジーを提案することができるかもしれません。

後者は,虐待通告を受け,子どもを保護された経験をもつシングルマザーへの面談内容をまとめ,児童虐待に関わる支援者の対象理解を深めるための資料を提供するものです。

論文としてまとまりましたら,ご報告させていただきます。