香川大学大学院医学系研究科看護学専攻 精神看護学領域

Mental Health and Psychiatric Nursing, Division of Nursing Science, Graduate School of Medicine, Kagawa University

自己のレゾンデートル raison d'etre(存在意義)を見つめた

精神看護学「知」の創造へ

大学院では、幅広く人の精神健康の支援に関することをテーマとして、日常の看護実践の中から抱いた疑問や問題を、各自が研究していきます。研究テーマは、基本的に大学院生自身が自由に決めていただくことが可能で、研究室で取組んでいる研究テーマ(研究室紹介:精神看護学研究室における研究テーマ参照)を参考に考えていただくのも歓迎しています。

看護職が、実践の中で感じている対象や自己・重要他者をめぐる事象をよりよくするため、研究という手法を用いて社会に発信することは、大変に意義のあることです。大学院に進学する理由は様々ですが、大学院での学びは、将来にわたって長く、様々な方面で生かされます。

本専攻に入学後、博士前期課程・後期課程ともに、1年目に「基盤科目」と「専門科目」を学びます。基盤科目では、研究・臨床現場での倫理的課題を検討したり、看護理論、看護研究の方法論などを学びます。これらは、研究を進めていく上での基礎となる科目です。専門科目では、自分の専攻分野以外の科目も選択するため、自分の興味・関心に基づき、その分野の幅広い知識を習得できます。その後、専攻分野の演習や研究へと進み、知見を深めていきます。

研究計画からの研究遂行の全過程において、指導教員をはじめ本専攻教員が丁寧に関わっていきます。精神看護学ゼミのメンバーを中心に、相互に意見交換を重ねながら、課題解決能力を高めていく力を高めていきましょう。

精神看護学教育(博士前期課程)について

精神看護学特論

精神看護学特論では、精神保健の歴史を繙くとともに、看護実践の哲学的土台として、現代社会の問題点とそれによる精神への影響を考えていきます。援助者としての自己の成長に関連して、価値観の多様化が認められる現代社会の中で、真に価値ある定見とは何か、大学院生間でディスカッションを行います。

また、精神看護学領域における対象のアセスメントの枠組みやアプローチの方法に関する理論を学びます。そして、セルフケア理論や認知行動療法を活用して、自身の習慣や志向性、行動変容の段階に目を向け自己理解を深めます。

さらに、これまでの経験と講義での学びを基に、精神健康に障害を抱える人との関わりについて事例検討を行い、今後の看護展開の視野を広げていきます。

精神看護学の哲学的土台

⚫︎身体と精神・知情意について

⚫︎習慣について

⚫︎言葉の働き

⚫︎精神活動と文学など

精神障害当事者の支援のあり方

⚫︎精神看護における理論(オレム-アンダーウッドのセルフケア理論など)

⚫︎認知行動療法の基礎

⚫︎事例検討

精神看護学演習/精神看護学特別研究

大学院生が主体的に、自身の研究に関する論文の抄読や研究の進捗状況の報告を行います。指導教員や院生間の意見交換により、研究テーマについて絞り込みを行い、多角的な視点から考察を深めていきます。

最初は大きな枠組みで幅広く文献検討を行いながら、徐々に各自の研究テーマを絞っていきます。

長期間にわたって取り組むことから、研究の焦点をあてる事象や看護現象について、「本当に何を研究したいのか」、「何をどうしたいと考えるのか」、「その研究結果が明らかになることによって、どうなるのか」といった問いを検討しながら、研究計画を立案します。また研究計画に基づき、研究を実施し、分析、プレゼンテーションを繰り返して、最終論文をまとめます。

※博士後期課程においては、「健康創造看護学」として、学際的に精神看護学の探求に取り組んでいきます。

その他の活動

ゼミ活動

上記の講義以外でも、ゼミとして定期的に集まり、院生間で検討しながら研究を進めていきます。それ以外に、大学院生の研究課題に関連した研究者や精神看護の現場で働いている方を講師として、年4回程度、特別ゼミを開催しています。研究や実践の最前線で活動されておられる方々と交流を持つことで、新たな視点から自身の研究や精神看護学を捉えることを目的としています。

2023年度特別ゼミ テーマ

⚫︎就労継続支援B型事業所に通所する精神障害を有する当事者のパーソナル・リカバリー〜当事者の場に応じた役割認識とその相互作用〜(防衛医科大学校 山田志乃ぶ助教)

⚫︎不登校の子どもたちのその後(香川大学 尾﨑典子助教)

⚫︎精神看護実践とセルフケア理論の関係(元香川大学医学部附属病院 臨床教授 長尾みゆき氏)

⚫︎マーガレット・ニューマン看護論と精神看護実践(徳島文理大学 國方弘子教授)

⚫︎「発達障がいの子どもへの関わり方」ー 特性の理解を手がかりとして ー(COMPASS発達支援センター 代表 北田健二氏)

⚫︎重い精神障害をもつ対象へのACTでの精神看護実践と研究の紹介(岡山大学 岡本亜紀准教授)

⚫︎医療と介護の共通の情報管理に関する現状と展望(博士前期課程1年 北村有岐氏)

2022年度特別ゼミ テーマ

⚫︎質問紙調査におけるCOSMINに基づく信頼性、妥当性について(新見公立大学 矢嶋裕樹准教授)

⚫︎G*Powerを用いたサンプルサイズの計算方法について(新見公立大学 矢嶋裕樹准教授)

2020年度特別ゼミ テーマ

⚫︎課題を抱えるこども・若者の地域支援(地域の家ココカラハウス 竹田美保子氏)

⚫︎量的研究における研究計画書の作成について(新見公立大学 矢嶋裕樹准教授)

⚫︎テキストマイニングを用いた研究手法について(新見公立大学 矢嶋裕樹准教授)

2019年度特別ゼミ テーマ

⚫︎発達障害の生きづらさ(防衛医科大学校 野村佳代教授)

⚫︎アルコール依存症患者のレジリエンスを促進する回復支援とは(新見公立大学 山下亜矢子准教授)

⚫︎研究報告の質保証(新見公立大学 矢嶋裕樹准教授)

⚫︎地域移行ナースのシステム構築と活用(岡山県精神科医療センター 坂本年生氏)

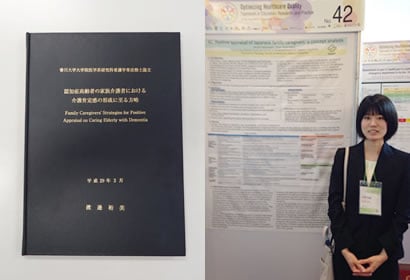

学会発表

大学院生が国内外での学会発表を積極的に行えるような支援体制が大学として整えられています。

香川大学医学部では国際交流活動が活発に行われています。このため、協定校との連携が充実しており、国際的な学会の場で発表する機会があることも特徴です。

論文投稿

学位論文に関係する文献検討や大学に提出した修士論文は、学会発表だけでなく、論文として公表していくことで初めて関連領域の知の創造に貢献することになります。また、研究を行うには多くの方々の協力が必要ですが、労力をかけて得たデータも、論文にされなければ他の看護職が共有することができません。このように倫理的観点からも、研究成果を論文にまとめることが大切になります。大学院在籍中に、積極的に関連学会への投稿にチャレンジしていただきたいと思います。

院生紹介(博士前期課程・後期課程)

芦沢直之

研究テーマ

小児病棟で気になる子らへ看護師の関わりについて

キーワード

小児精神、気になる子ども、現任教育

所属

香川大学医学部附属病院

専門

精神看護

モットー

“やれなかった、やらなかった、どっちかな”

自己紹介・仲間へのメッセージ

大学では精神保健・社会福祉学に取り組み、臨床では主に、病棟看護師の自殺リスクマネジメントやモチベーションなど現任教育をテーマに研究活動をしてきました。

救命、整形、小児外科、精神科病棟を経歴し、どの部署においても、精神病棟および精神看護学で学んだ患者さんを理解する姿勢は私自身の看護実践の基盤となっています。

精神疾患をもつ患者さん、そしてご家族が、その人らしく生活を送ることができるように、看護師はもっと何かできるのではないか、研究と看護実践を連綿たるサイクルとして追求していきたいと考えております。また、普段の臨床実践が学んでいく理論に裏打ちされる過程は、とても楽しいものです。一緒にがんばりましょう。

北村有岐

自己紹介・仲間へのメッセージ

はじめまして、北村有岐と申します。

私は、看護師のライセンスを持っていません。また、大学も文学部で卒業しており、畑違いな部分は多分にあります。それでも、精神看護についての知識を習得するために精神看護学領域に入学することがかないました。入学を許可してくれた香川大学大学院医学系研究科看護学専攻の先生方には感謝の言葉しかありません。私は51歳、社会人としては30年に近いキャリアがあり、ナースコールや地域医療介護連携といったものを10年以上扱っていました。リスキリングともキャリアチェンジともいえる看護学専攻の道を選んだ理由は、看護には科学的な理論と実践が不可欠であると考え、私自身もその分野に貢献したいと思ったからです。

私のキャリアでは看護師の方々と様々に関わってきましたが、心の問題は解決が難しいと常々思っておりました。特に認知症を抱えた方との接し方に悩むことが多く、その分野に興味を持っております。認知症は、高齢化社会においてますます増加する問題です。状態に応じた適切なケアや、家族のサポートが求められ、認知当事者やその家族とのコミュニケーションの重要性があげられるかと思います。

文学部出身である私は、言葉の力を信じており、認知症当事者やその家族、そして看護師同士のコミュニケーションをより良くし、認知症当事者や家族の生活の質向上につながる介入方法や、認知症の早期発見に向けたアプローチなどについても学んでいきたいと考えております。将来的には、認知症当事者やその家族にとって有益な情報を提供し、ケアの現場をサポートすることができるよう、学び続けて成長していきたいと思っています。

山田志乃ぶ

研究テーマ

地域で生活する統合失調症を有する人々の肥満傾向に影響を与える関連要因の検討

キーワード

統合失調症、BMI、生活習慣

所属

防衛医科大学校医学教育部看護学科

専門

精神看護学

モットー

人は人によって傷つき、人の中で癒される

自己紹介・仲間へのメッセージ

私はこれまで、一般病棟勤務、精神看護臨床を経て、看護系大学院での修士課程を修了し、現在は埼玉にある大学の精神看護学講座で学生さんの教育にあたっております。

臨床経験では精神科認定看護師の資格を有しながら精神疾患をお持ちの方への看護展開や地域貢献を実践してきました。

大学院では、地域で生活しておられる統合失調症を有する人々の健康の延伸という大きなテーマに沿って肥満に着目したアプローチ法を検討しています。

また、専門領域に造詣が深い先生方や海外での経験豊富な院生とのディスカッション、そして研究を通し、更なる看護学の探求と、教育・研究者としての研鑽を積み重ねたいと思います。

研究や教育、看護学を深めるほど、更なる疑問が生じたり、悩ましくなることもあります。ですが、一人で悩む必要はありません。周りには尊敬のできる先生方や学生さん、院生がおられます。

様々な関係性のなかで成長しつつ、臨床看護や患者様に恩返しできるような研究を続けていきたいです。

大学院(博士前期課程・後期課程)修了生の研究テーマ一覧

⚫︎2022年度:AYA世代統合失調症者が親の支援により主体的に服薬を継続していくプロセスー当事者と親への半構造化面接からー

⚫︎2019年度:起立性調節障害様症状のある中高校生に対する養護教諭の捉え方と対応:原因帰属理論に基づく研究

⚫︎2018年度:手術室に配置転換となった看護師のストレスと職場適応およびSense of Coherenceとの関連

⚫︎2017年度:女子看護大学生における心拍変動指標を用いた睡眠と自律神経活動の関連

⚫︎2016年度:認知症高齢者の家族介護者における介護肯定感の形成に至る方略