研究内容

我々の目指す分子生理学

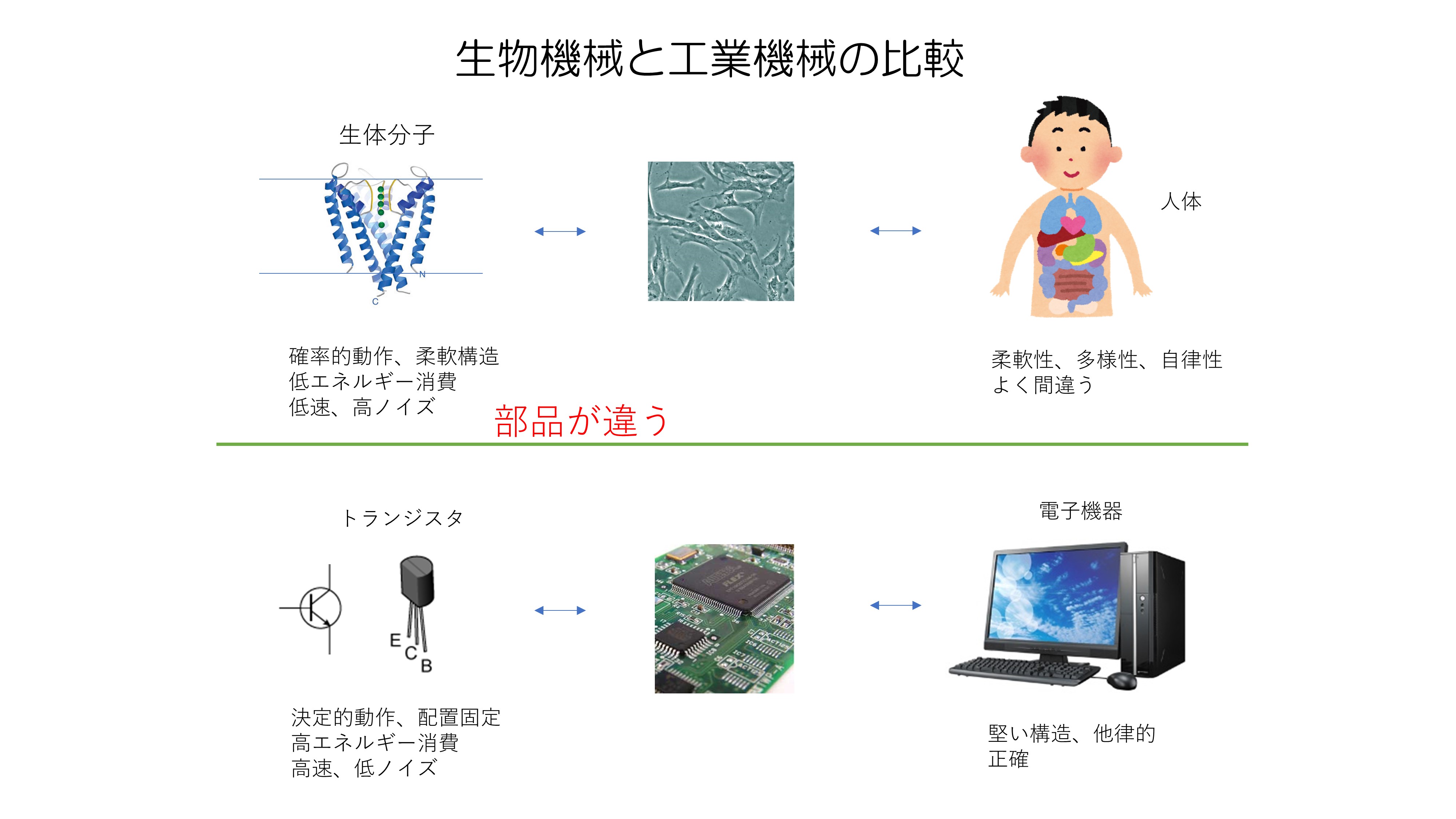

- 人体と機械は性質が異なり、それぞれ部品の特徴が現れています。

- 部品(生体分子)の仕組みを理解することが人体を理解することにつながります。

- 学生・研究者向け

- イオンチャネルや受容体、トランスポーターなどの膜蛋白質は、心臓や脳の電気的活動基盤となる機能の他、細胞内外や膜の環境情報を受容して他のシグナルに変換する分子センサー機能、細胞内のイオン濃度・物質濃度を調節し生体ホメオスタシスの維持に重要な膜蛋白質です。生命科学や医学における重要な課題に答えることを目的として、電気生理学、分子生物学、蛋白質分析化学、構造生物学、計算科学などの手法を取り入れ、膜蛋白質の動作原理を解明する研究を行っています。

- 例えば:

- 細胞膜で熱エネルギーはどうやって電気エネルギーに変換されているの?

- 人工膜蛋白質、例えば光で制御できるイオンチャネルは作れるのか?

- 受容体やトランスポーターはどうやって基質を見分けているの?

- 膜蛋白質の機能、ダイナミックな分子構造変化を検出できるのか?

- 膜の柔軟性はどのように膜蛋白質機能を変えるのか?

- 物理化学的なアプローチで取り組んでます。

- 企業様向け

- 細胞膜ではたらく機能分子の動作原理を分子構造のレベルで解明することにより、生理機能や病態の解明、創薬を目指しています。

- 具体的には、心臓や脳の電気信号を生み出すイオンチャネルの遺伝的変異による病態解明(不整脈など)。生体の種々のセンサー機能の理解と分子創製によるその制御(痛みなど)。白血球のイオンチャネルの機能と自己免疫疾患。糖トランスポーターへの基質結合機構とメタボ糖尿病治療薬の開発。

まだまだ工事中