下部消化管外科

大腸がんについて

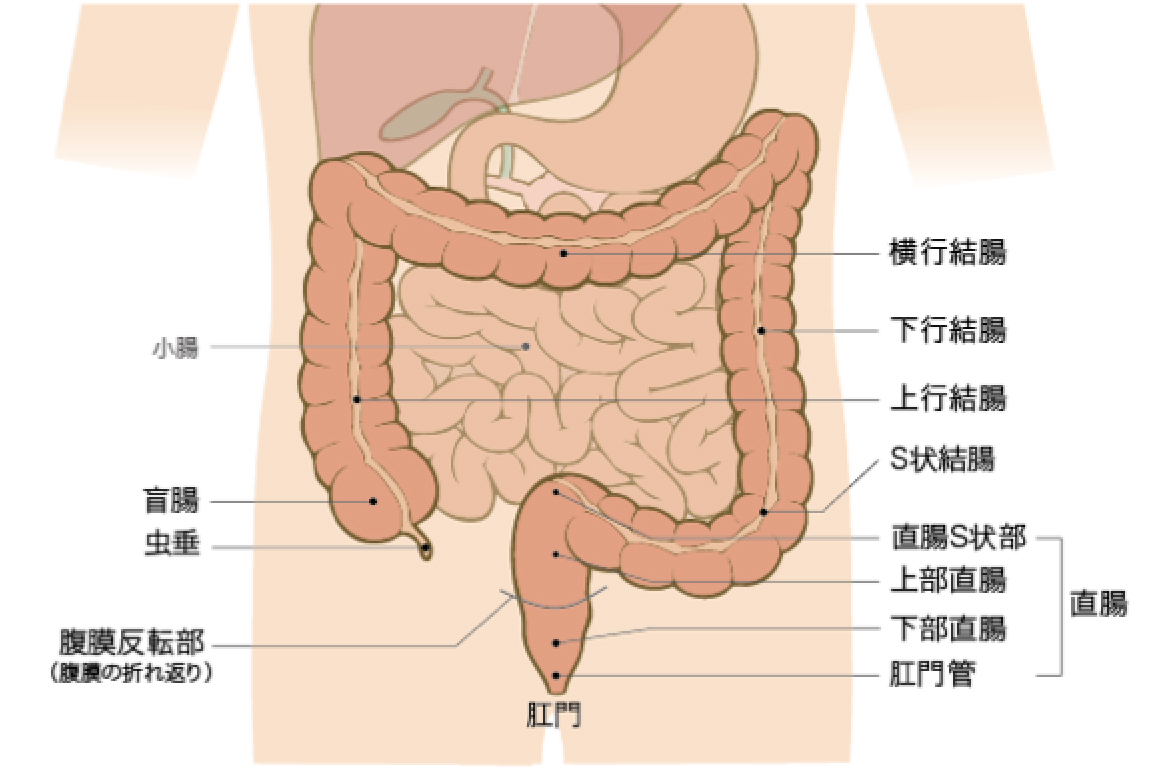

大腸は食べ物の最後の通り道で、「結腸(盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸)」と「直腸(直腸S状部、上部直腸、下部直腸)」に分けられます。大腸に入った食物は水分を吸収され、肛門に至るまでだんだんと固形の便になっていきます。

(国立がん研究センター がん情報サービスより)

| 部位別予測がん死亡数(2023年) | |||

|---|---|---|---|

| 1位 | 2位 | 3位 | |

| 男性 | 肺がん 55,200人 |

大腸がん 28,700人 |

胃がん 27,200人 |

| 女性 | 大腸がん 25,600人 |

肺がん 23,500人 |

膵臓がん 20,400人 |

| 部位別予測がん罹患数(2023年) | |||

|---|---|---|---|

| 1位 | 2位 | 3位 | |

| 男性 | 前立腺がん 98,600人 |

大腸がん 90,700人 |

胃がん 89,100人 |

| 女性 | 乳がん 97,300人 |

大腸がん 70,400人 |

肺がん 43,800人 |

(国立がん研究センターがん情報サービス がん登録統計 より)

大腸がんは罹患数(一定期間にその病気にかかる人の数)が全てのがんの中でもっとも多い疾患です。

また死亡数も全てのがんのなかで男性では第2位、女性では第1位と多い疾患です。

大腸がんは、早期の段階では自覚症状はほとんどありません。進行すると症状がでることがあり、血便(便に血が混じる)、下痢と便秘の繰り返し、便が細い、残便感(便が残る感じ)、お腹が張る、腹痛、貧血、体重減少など様々です。

(国立がん研究センター がん情報サービスより)

大腸がんの治療

大腸がんの治療は、内視鏡的治療(大腸カメラで病変のみ切除)、手術(大腸切除)、化学療法(抗がん剤など)の3つが中心です。大腸癌研究会が編集した大腸癌治療ガイドラインを基本として、病期(病気の進行状況)や患者さんの状況によって治療内容を決定します。

大腸切除

大腸がんは、腫瘍(がん)の切除、転移のしやすいリンパ節(領域リンパ節)の郭清、食べ物の通り道を作る再建を含めた手術が必要です。手術方法は大きくわけて「開腹手術」「腹腔鏡手術」「ロボット支援手術」がありますが、当科では患者さんの体に負担の少ない腹腔鏡手術やロボット支援手術を積極的に行っています。

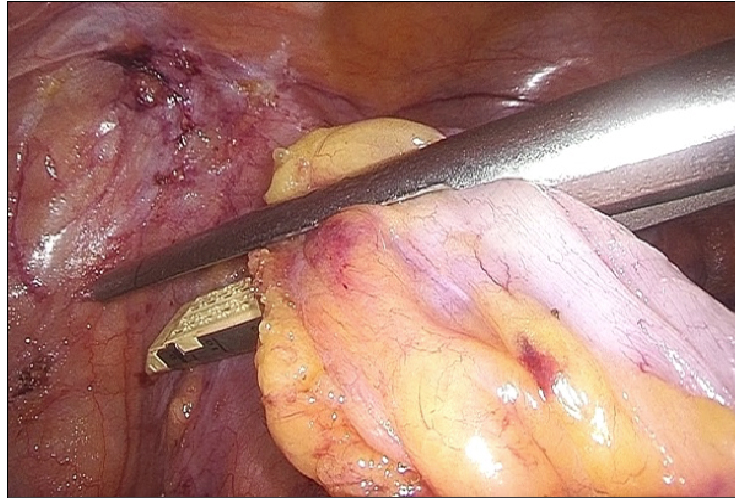

腹腔鏡手術

腹腔鏡手術ではお腹の数箇所の孔(5mm~10mm)から行います。

- ① 従来の開腹手術に比べて傷が小さい

- ② 手術後の痛みが少なく、回復が早い

- ③ 高画質な画像をみることで、体の中の細かな解剖(血管、神経など)の認識が大きく向上するといったメリットがあります。

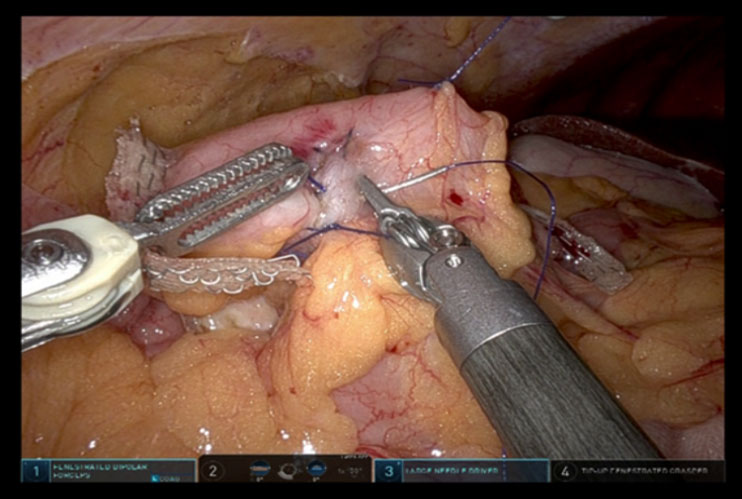

ロボット支援手術

ロボット支援手術ではお腹の数箇所の孔(8mm~12mm)から行います。

- ロボット支援手術は

- ① 多関節機能がありどのような場所でも最適な操作ができる

- ② 手ブレ防止機構があり人の手以上に繊細な操作が可能である

- ③ 高精度3D画像をみながら手術ができ体中の細かな解剖(血管、神経など)の認識がさらに向上する

といったメリットがあります。

当科では患者さんにやさしく、がんの根治を目指した治療を心がけています。

術後補助化学療法

進行大腸がんは、手術で切除できた場合でも検査ではわからない微小ながんが残っている可能性があります。そのような「がん」の再発割合を低下させる目的で、手術後に抗がん剤治療を行うことがあります。

閉じる

直腸がんの治療

直腸がんは大腸がんのなかでもより治療が難しいとされています。この理由として

- ① 直腸はより肛門に近い部位である

- ② 直腸は「骨盤」という狭い限られた空間に存在する

- ③ 直腸の周りには多くの重要な他臓器(膀胱、子宮、膣、前立腺、精嚢など)がある

上記のようなことが考えられます。

直腸がんは「骨盤」という狭い限られた空間に存在することで単純に手術が難しく、より肛門に近いことで人工肛門を余儀なくされることがあったり、他臓器機能(排尿や性)の障害を認めることがあるなど、がんの治療によって患者さんの生活の質を低下させることがあります。

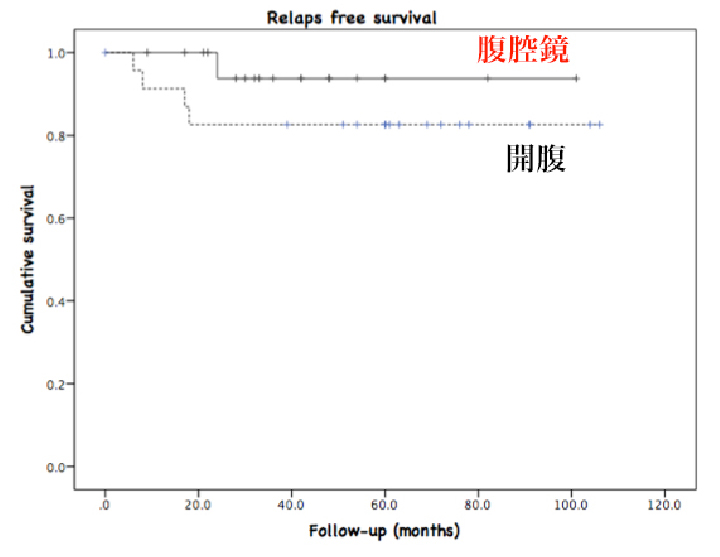

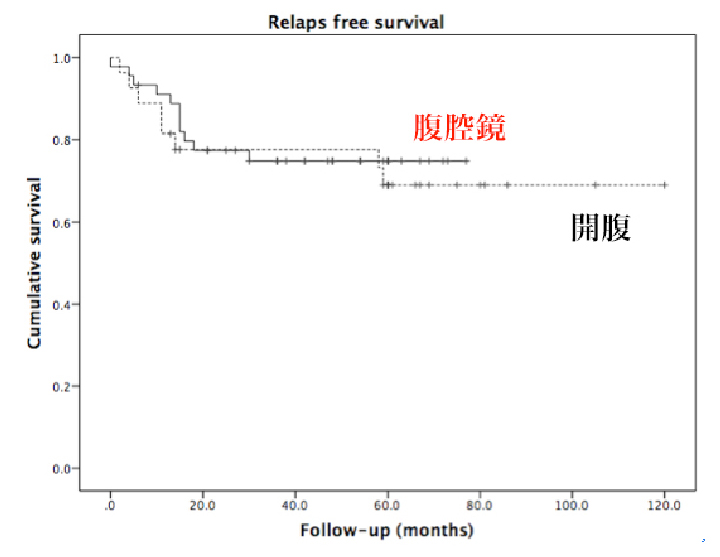

当科での直腸がんの治療成績

当科では2008年より下部消化管専属スタッフを置き、特に難易度の高い直腸がんに対する手術治療に取り組んでまいりました。

表は2008年から2018年までに行われた進行直腸がん手術後の成績を開腹手術と腹腔鏡手術で比較したものです。直腸がんに対する腹腔鏡手術は技術的難易度の高い手術ですが、開腹手術と比較して手術後の治療成績には差は認めておらず、質の高い低侵襲手術が行えていることを物語っています。

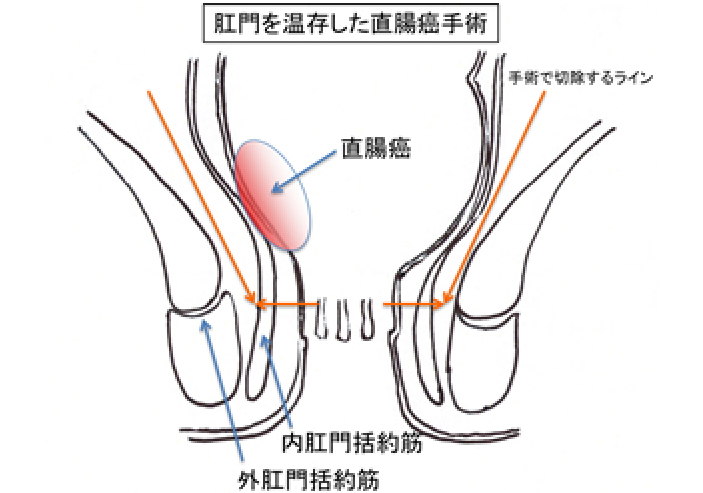

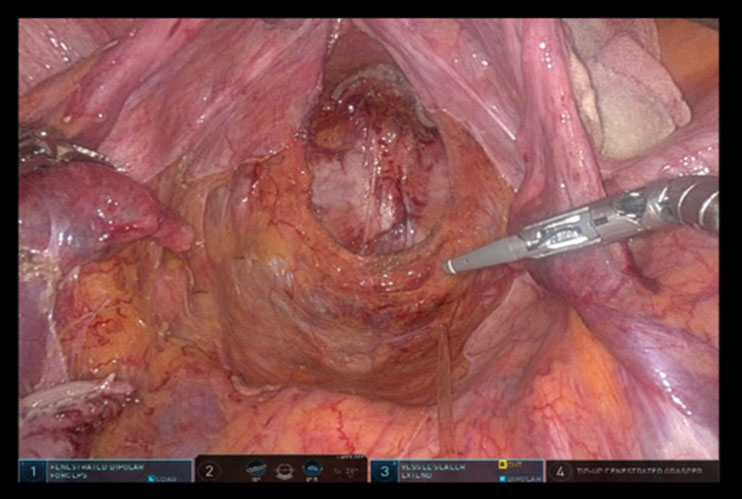

肛門温存手術

従来、肛門に近いところにできた直腸がんは永久人工肛門になることがほとんどでしたが、現在は肛門括約筋を温存して肛門を温存することも可能です。進行がんでも術前化学放射線療法や術前化学療法を施行し肛門温存率の向上に努めています。

がんの根治と肛門機能温存の両方が求められるため、どの患者さんにも適応できるわけではありませんが、術前検査結果と患者さんとの十分な話し合いのもとに、積極的に肛門温存手術を行っています。

閉じる

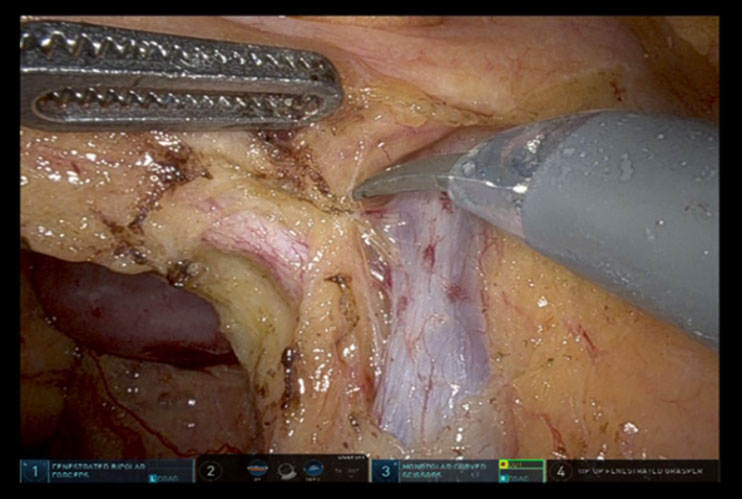

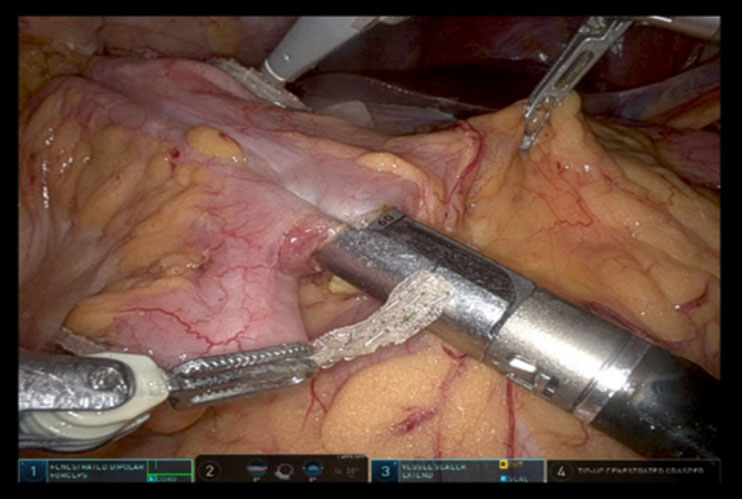

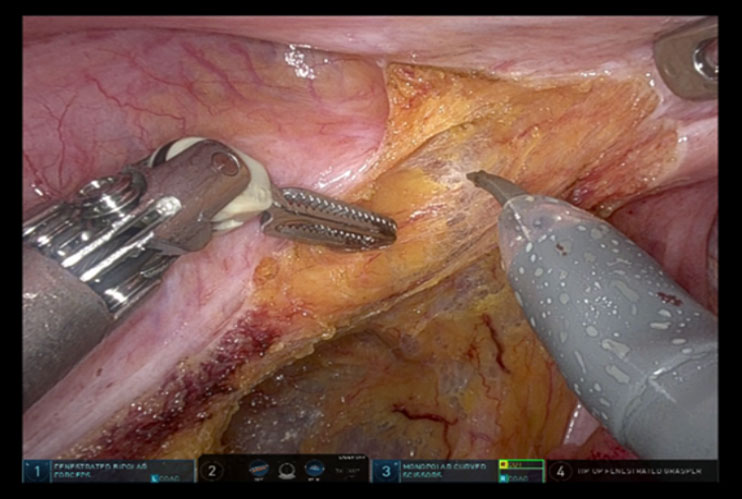

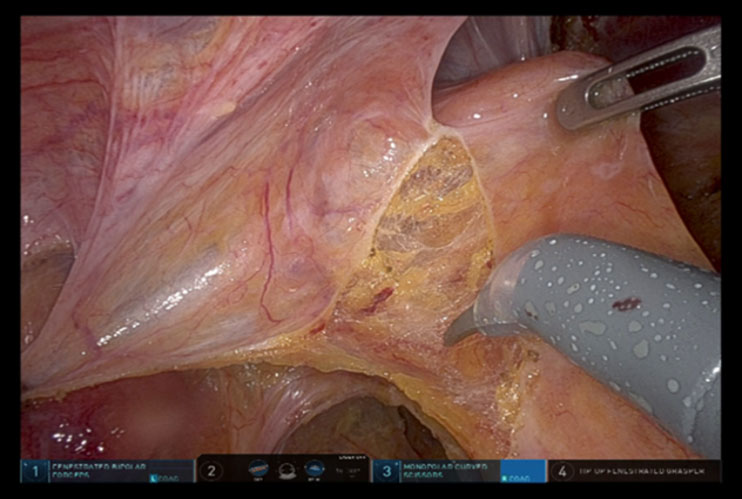

ロボット支援手術

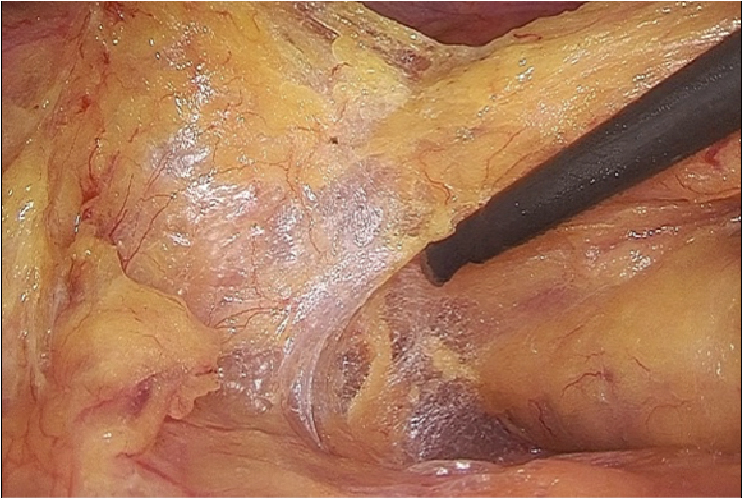

現在当科では、直腸がんの手術は原則ロボット支援手術で行っています。狭い骨盤内で重要な神経を温存しつつがんを切除する上で、多関節機能や手ぶれ補正機能を有するロボット支援手術は極めて有用であると考えています。

閉じる

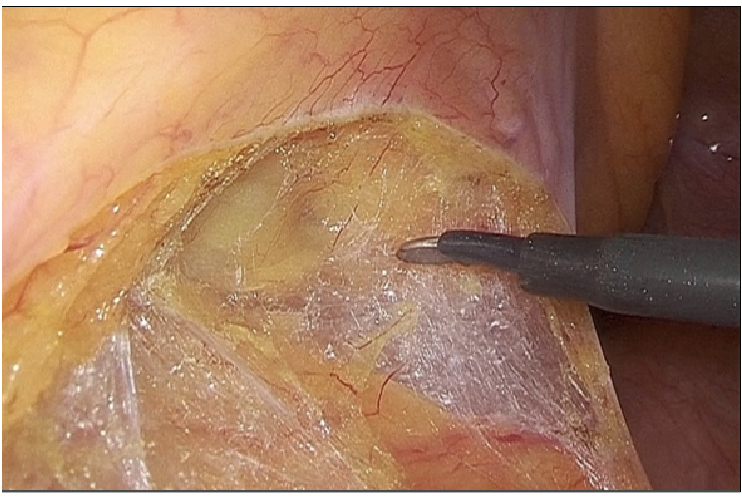

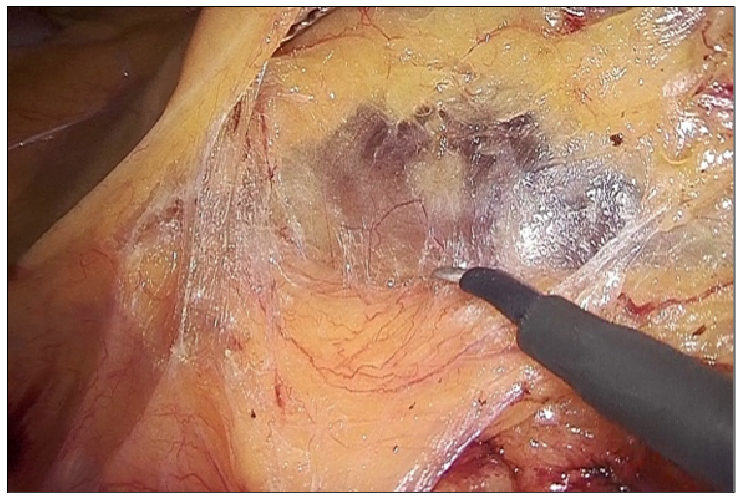

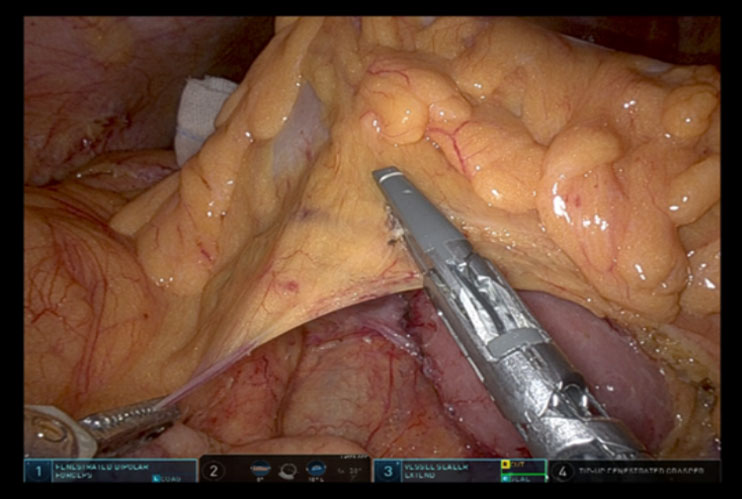

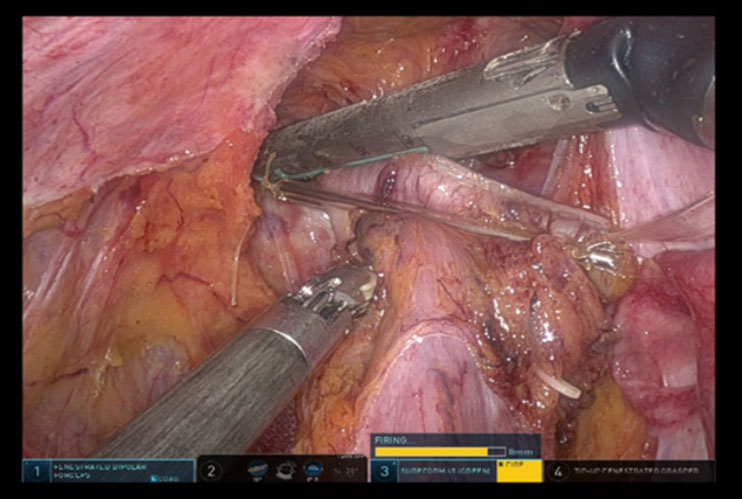

経肛門的直腸間膜全切除術(transanal total mesorectal excision; taTME)

taTMEは、「お腹から遠い骨盤」を「より近い肛門から」「内視鏡を用いて」観察し手術できる新しい方法です。当科では肛門に近い直腸がんに対してはお腹からの操作をロボット支援手術で、肛門からの操作をtaTMEで行うことで、がんの根治や機能温存のための極めて精緻な手術が可能になると考えています。

閉じる

側方転移症例の外科治療

進行直腸がん治療にとって重要な手術手技である側方リンパ節郭清もロボット支援手術で行っています。高画質な画像のもとで手術ができるため、①出血量の減少、②神経機能の温存、③がんの根治性の向上といったメリットが得られることが期待されます。

閉じる

集学的治療

当院では直腸がんの治療成績向上のために、手術だけでなく放射線治療や化学療法を併用した集学的治療を積極的に行ってまいりました。

- ① 進行下部直腸がんに対する「術前化学放射線療法」

- ② 直腸がん局所再発に対する「術前化学放射線療法」

- ③ 切除可能な遠隔転移を有する進行大腸がんに対する「術前化学療法」

2025年からは化学療法の専門家である腫瘍内科や放射線治療の専門家である放射線治療科、また放射線診断科や消化器内科の医師と協力してtotal neoadjuvant therapy(TNT)を導入しております。根治が難しい進行直腸がんに対する最新の集学的治療により、さらなる治療成績向上に取り組んでおります。

閉じる

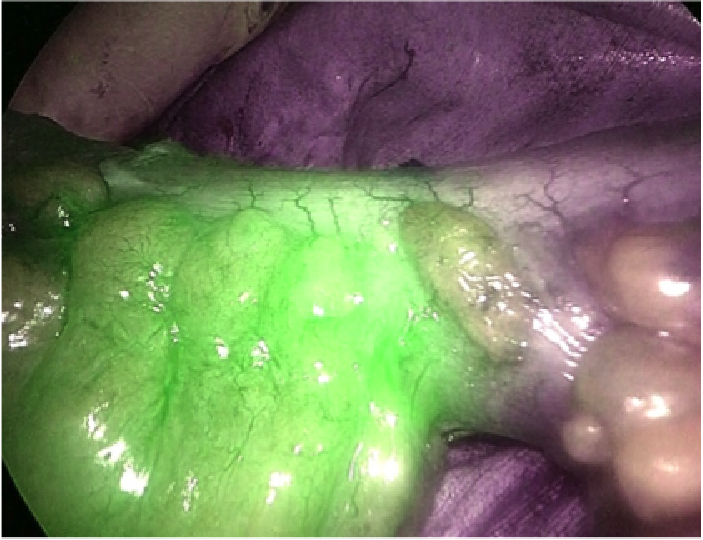

インドシアニングリーン蛍光造影法による術中腸管血流評価

大腸がん手術では、がんの切除後に残った腸をつなぎ合わせて便の通り道を作る「吻合」を行いますが、吻合部の縫合不全(つなぎ目にほつれができて、便がお腹の中へ漏れてしまう)は大腸がん手術後の最も重大な合併症の1つです。縫合不全は特に直腸がん手術で発生割合が高く(約10%)、その原因の1つとして、つなぐ予定の腸管の血流が悪いことが挙げられます。つなぐ腸管に血流があるかどうか客観的に確認するために、インドシアニングリーンという薬剤を用いた蛍光造影を行って、手術中に腸管血流を確認しています。

2012年から2018年までの直腸がん手術後の縫合不全発生割合(約12%)と比較すると、同手法を用いて腸管血流評価を行った2019年以後の症例の縫合不全発生割合は5%と明らかに低下しており、2022年〜2024年の3年間の症例において縫合不全発生割合は1.9%でありました。

様々な工夫を用いて、がんの根治とともにより安全性に配慮した手術を心がけています。

閉じる

閉じる

大腸がん治療に対する社会的責務

当科は、県内唯一の大腸癌研究会全国データベースへの術後治療成績の登録施設であり、大腸がんに関連する様々な臨床試験にも参加しています。

国内・国際学会への積極的な参加や国内他施設の大腸外科医師との情報共有により、日本・世界での最新の大腸がん治療をup dateしています。そのなかで香川県の大腸がん患者さん1人1人にとって何がベストであるかを追求して日々の診療にあたっております。

- 当科の目指すところは

- ① ロボット支援手術を始めとする患者さんに負担の少ない低侵襲手術の実現

- ② 進行大腸癌患者さんに対して他診療科と協力し最新の全身化学療法や放射線療法(TNT)による最高レベルの根治的な外科治療の提供

であります。

閉じる